Die Zukunft der Verpackung

Hon.-Prof. Dr. Sascha Peters, HAUTE INNOVATION – Zukunftsagentur für Material & Technologie, Berlin

Gastbeitrag: Dr. Sascha Peters

Die Coronapandemie zeigt einmal mehr, dass Kunststoffe in Hygieneartikeln, für Lebensmittelverpackungen oder einfach nur als Schutzschirm im Kassenraum nicht einfach durch andere Materialien zu ersetzen sind. Kunststoffe sind kostengünstig, einfach zu verarbeiten und in Form zu bringen und halten hygienisch dicht. Nachhaltige Lebensmittelverpackungen sind noch rar.

In Form von Gesichtsmasken, Einmalhandschuhen oder ToGo-Verpackungen landen sie allerdings nach vollbrachter Arbeit schnell im Müll, was derzeit das Abfallaufkommen nach oben treibt. Die städtische Müllentsorgung Frankfurts FES verzeichnete in den Monaten März und April 2020 mit insgesamt 2.608 Tonnen etwa 11 Prozent mehr Verpackungsabfälle als in den Vormonaten. Das Recyclingunternehmen Der Grüne Punkt konnte im März 2020 einen um 10 Prozent größeren Abfallberg aus den privaten gelben Tonnen feststellen. Die Erfolge bei der Reduzierung des Kunststoffaufkommens, die in den letzten Jahren erzielt wurden, kehren sich in der Pandemie um.

Ein Umdenken muss her, und das ist nicht erst seit kurzem so. Doch was tun in einem Wirtschaftssystem, das über Jahrzehnte ein lineares Verständnis vom Ressourcenverbrauch hatte und nicht in geschlossenen Kreisläufen dachte. Produkte wurden von Unternehmen und Designern bis zum Zeitpunkt des Verkaufs an den Kunden gedacht und meist nicht darüber hinaus. Es fand eine Entkopplung von der Herstellung der Produkte und ihrer Entsorgung statt, was es jetzt so schwierig macht, das System umzustellen. Die Verantwortung für den notwendigen Wandlungsprozess kann dabei nur auf Basis eines Miteinanders von Kunden, Produktentwicklern und Herstellern sowie den politischen Entscheidern getragen werden, das zeigen die letzten Jahre sehr deutlich. Der stärker werdende Wunsch des Kunden nach einem nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen und unserer Umwelt wird helfen, das System zu verändern und in Richtung einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft zu verändern.

Weniger ist mehr

In Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit ist die Gesellschaft gespalten. Während die einen zum Verzicht aufrufen und ein „Weniger ist mehr“ proklamieren, fordern die anderen Innovationen. Diese Spaltung ist bei nahezu allen großen Themen zu beobachten: Mobilität, Energie, Wohnen, Konsum & Ernährung. Was ein „Weniger ist mehr“ für Industrien und Länder bedeuten kann, die vom Tourismus abhängig sind, konnten wir in diesem Sommer beobachten. Die dringend notwendige Abkehr kunststoffbasierter Verpackungen zur Reduzierung des Müllaufkommens scheint durch die Pandemie zumindest kurzfristig ad absurdum geführt.

Reuse, Refurbish, Recycle

Dass die Wahrheit bei einer Schwarz/Weiß-Argumentation sich Grautönen nähert, wissen auch die vielen Initiativen, die sich der Förderung einer Circular Economy verschrieben haben. Die Lösungsansätze zur Ausgestaltung der Stoffströme gehen grundsätzlich von technischen und biologischen Kreisläufen aus. Natürliche Materialien und Biomasse sollen naturbelassen bleiben, industriell nicht behandelt bzw. beschichtet werden und nach Beendigung der Lebensdauer eines Produkts dem biologischen Kreislauf zugeführt werden bzw. als Nährstoffe der Natur wieder zur Verfügung stehen. Alle anderen Materialien, vor allem hochwertige und mit hohem Energieeinsatz erzeugten Werkstoffe wie Metalle, sollen im technischen Kreislauf zirkulieren. Hier finden sich auch die Anhänger des „Weniger ist mehr“-Prinzips wieder. So sollen nicht nur die Materialien erneut verwendet werden, sondern die Ressourceneffektivität durch die erneute Nutzung eines Produkts, die Aufbereitung von Bauteilen in anderen Nutzungsgebieten und das Recycling der Materialien erhöht werden. Den Designern wird in diesem Zusammenhang eine hohe Bedeutung beigemessen. Denn sie legen durch die Gestaltung eines Produkts samt der Verpackung die Grundlage, welche und vor allem wie Materialien Verwendung finden und wie einfach sich die Rückführung in die Stoffströme am Ende des Lebenszyklus durchführen lässt.

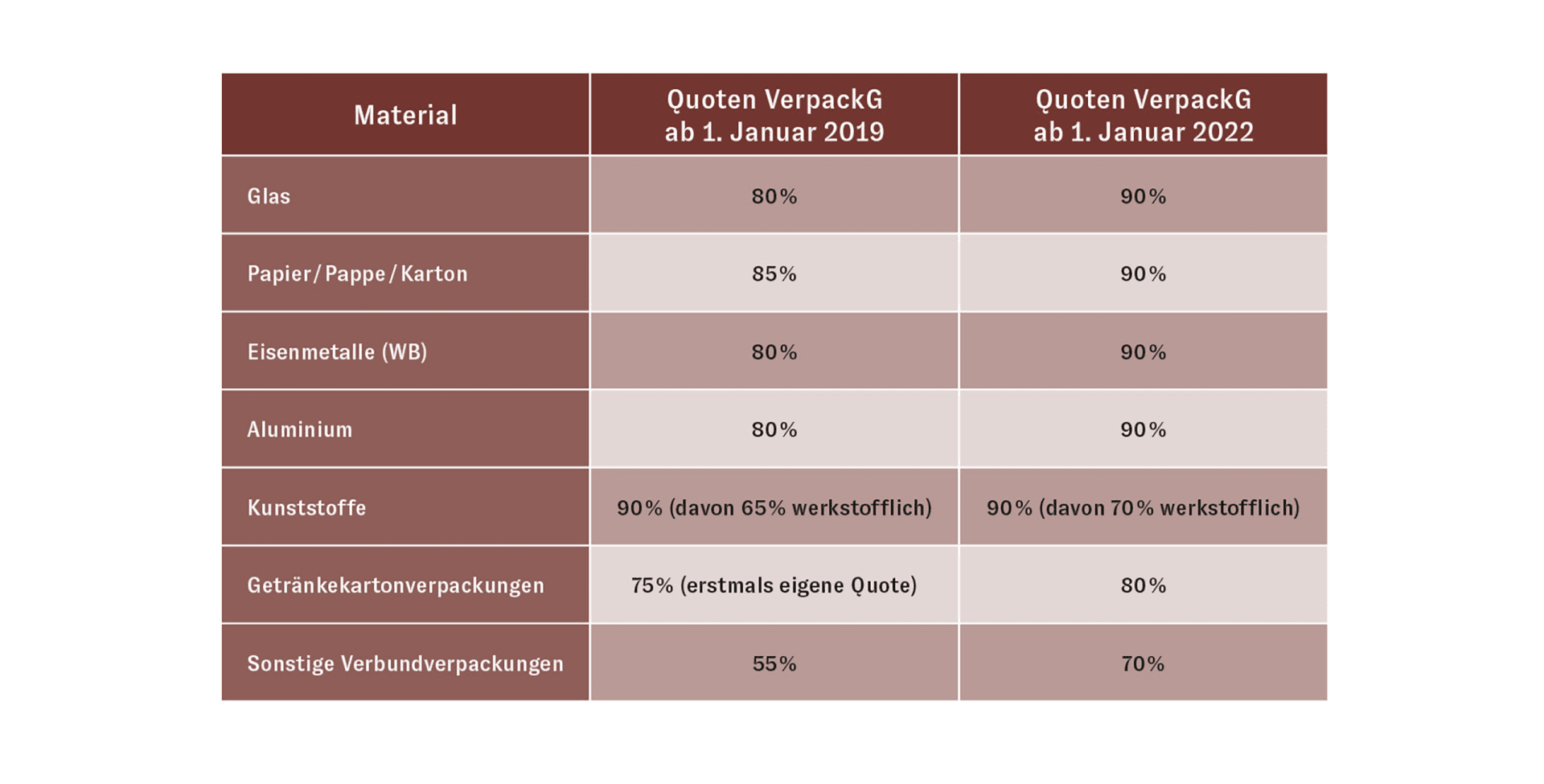

Die Europäische Union plant für das Jahr 2035 mit einer Recyclingquote von mindestens 65 Prozent quer über alle Abfallsorten und Industrien hinweg; für die Deponierung werden höchstens zehn Prozent angestrebt. Die Unterschiede in den einzelnen Ländern zwischen Ist und Soll sind noch deutlich, der Wunsch nach einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft wird aber immer klarer formuliert. Mit dem Verpackungsgesetz versucht die Bundesrepublik Deutschland, im Verpackungsbereich die Recyclingquoten deutlich zu verbessern. Dies ist vor allem für polymere Werkstoffe und Kunststoffe unbedingt erforderlich. Denn gehen offizielle Stellen von einer aktuellen Quote des Recyclings von Kunststoffen in Verpackungen von 36-39 % aus, hat das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie im Jahr 2019 unter Herausrechnung verwertbarer Verbundmaterialien und Exporte eine deutlich geringere Quote von 17,3 % für Kunststoffe errechnet. Ähnliche Zahlen sind aus Schweden bekannt geworden.

Als Konsequenz wird eine Verschärfung der gesetzlichen Vorgaben gefordert, um Kunststoffproduzenten die Verwendung von Recyclingmaterial vorzuschreiben. Doch wenn man sich die Schäden vor Augen führt, die nicht korrekt deponierte oder recycelte Kunststoffe in der Natur anrichten können, sollten neben der Optimierung unseres Recyclingsystems und der Reduzierung des Verpackungsvolumens insgesamt vor allem Material- und Verpackungsinnovationen für den biologischen Kreislauf im Vordergrund stehen. Aktuelle Entwicklungen einer Vielzahl von Designern und Unternehmen machen dabei Hoffnung, dass sich für die Zukunft viele Neuerungen im Bereich biologisch abbaubarer und kompostierbarer Systeme ergeben werden:

Ein gutes Beispiel zur Vermeidung von Kunststoffverpackungen im Hygienebereich ist die „Soapbottle“ von Joanna Breitenhuber, die im Rahmen einer Masterarbeit an der UDK Berlin entstanden ist und im Jahr 2019 mit dem Bundespreis Ecodesign ausgezeichnet wurde. Die Soapbottle besteht als Verpackung für flüssige Waschsubstanzen selbst aus Seife und kann nach Verbrauch des Inhalts als Hand-Seife weiterverwendet oder als Waschmittel verarbeitet werden. Verpackungsabfälle werden vollständig vermieden, da Seife aus natürlichen Rohstoffen besteht und damit biologisch abbaubar ist.

Dass sich selbst landwirtschaftliche Reststoffe als Ressource für Verpackungssysteme für den wachsenden Onlinehandel mit Lebensmitteln eignen, zeigt das Münchner Maschinenbauunternehmen Landpack mit seiner Isolierverpackung „Landbox“. Diese besteht aus Stroh und kann in der Biotonne entsorgt oder im Garten kompostiert werden. Nach Aussage des Herstellers wird das Packmittel klimaneutral produziert. Dabei wird nur ein Bruchteil der Energie benötigt, die für die Herstellung vergleichbarer Packmittel aus Styropor mit einem ähnlich guten Isolationsvermögen aufgebracht werden muss. Das genutzte Stroh stammt von Landwirten aus der Umgebung.

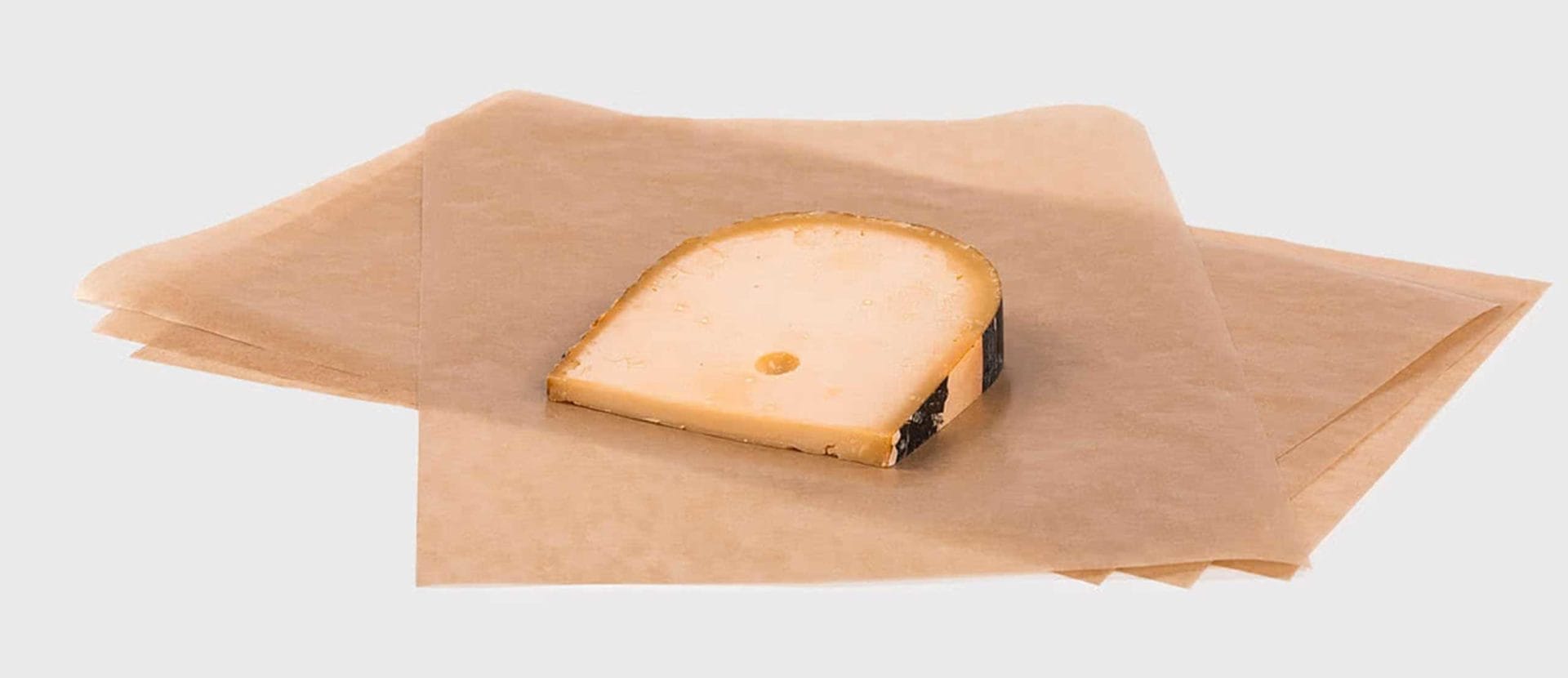

Vor allem die Papierindustrie ist einer der Innovationstreiber bei der Entwicklung umweltfreundlicher Verpackungssysteme. Ein Beispiel ist die Entwicklung „Compostella“, ein hochreines Spezialpapier, das aus ungebleichter Holzzellulose, Wasser und Zucker hergestellt wird und konventionelle Alu- und Frischhaltefolie sowie silikonisiertes Backpapier ersetzen kann. Denn dank der mechanischen Behandlung des Superkalandrierens ist es fettdicht, hitzebeständig und für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. In der Fertigung wird das Material über heiße Stahlwalzen geleitet und extrem fest gepresst sowie hochverdichtet. Es enthält keinerlei chemische Zusätze und ist weder beschichtet, lackiert noch imprägniert. Das verwendete Holz stammt aus skandinavischem Durchforstungsholz, das bei der Waldpflege anfällt.

In einer ganzen Reihe von Unternehmen wird in den letzten Jahren versucht, eine umweltfreundlich Alternative zu PET-Flaschen auf Basis von Papier zu entwickeln. Diese sollen eine hinreichende Dichtigkeit für den Transport von Flüssigkeiten aufweisen und sich nach dem Gebrauch bei unsachmäßiger Entsorgung in der Natur abbauen können. Die „Green Fiber Bottle“ ist dabei eine Entwicklung aus Dänemark und soll zu 100 % biobasiert und vollständig recycelbar sein. Ende 2019 wurde ein Forschungsprototyp vorgestellt, der aus nachhaltig gewonnenen Holzfasern hergestellt wurde und eine innere Barriereschicht aus einer biobasierten PEF-Polymerfolienbarriere enthielt, die keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt hat. Ursprünglich war man beim Start der Entwicklung noch von der Verwendung einer dünnen Glasbeschichtung im Innern der Verpackung ausgegangen.

Dass sich zur Entwicklung biologisch abbaubarer Materialien für Verpackungen vor allem auch Ressourcen aus dem Meer eignen, bei denen sich zur Gewinnung keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie ergibt, zeigen Entwicklungen von Designern, die aktuell nicht nur als Innovatoren auftreten sondern sich auch als Unternehmer und Produzenten am Markt etablieren wollen.

Die vietnamesische Designerin Uyen Tran zum Beispiel kombiniert das Biopolymer Chitin mit Kaffeesatz, um ein Flächenmaterial namens Tômtex herzustellen. Chitin ist nicht nur Hauptbestandteil des Exoskletts von Insekten, sondern man findet es auch in Muschelschalen und Panzern von Garnelen und anderen marinen Krustentieren. Das Wort „Tôm“ bedeutet in der vietnamesischen Sprache „Garnele“ und gibt somit einen Hinweis auf die wichtigste Komponente des biologisch abbaubaren Flächenmaterials, das in Verpackungssystemen Verwendung finden kann.

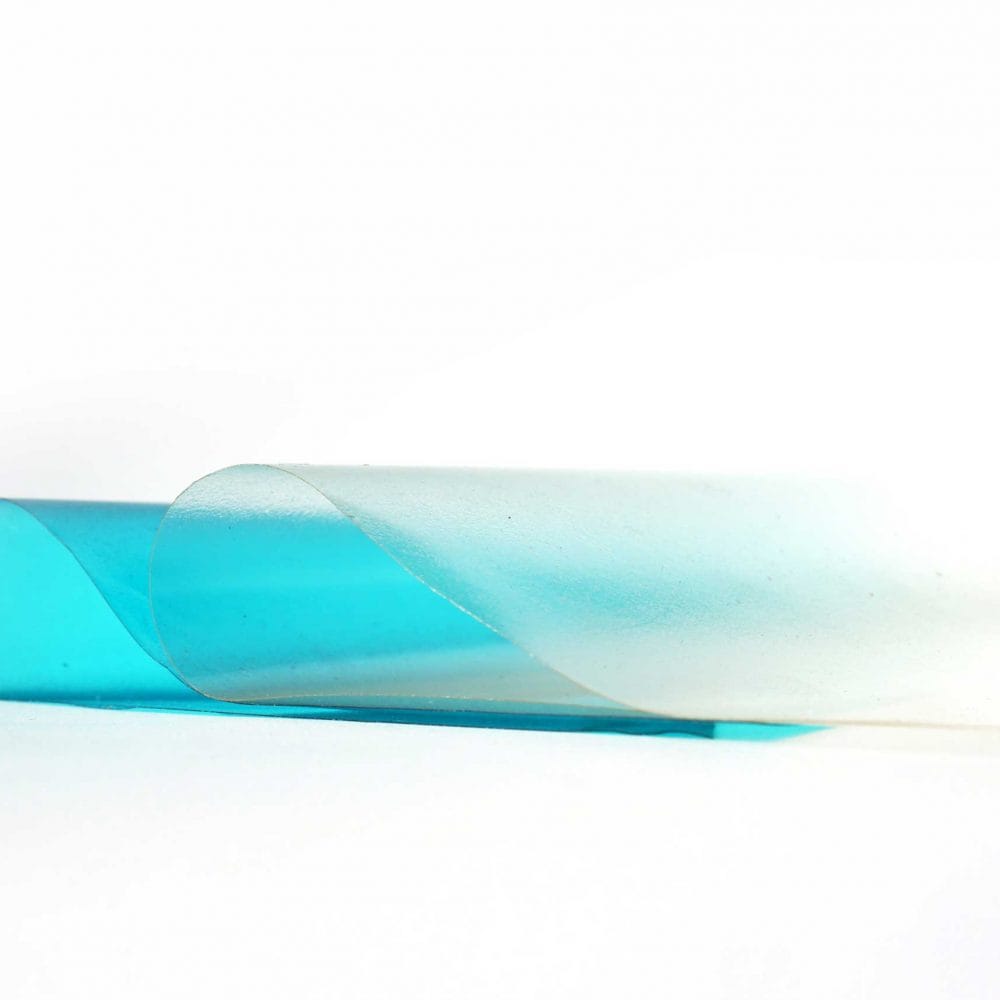

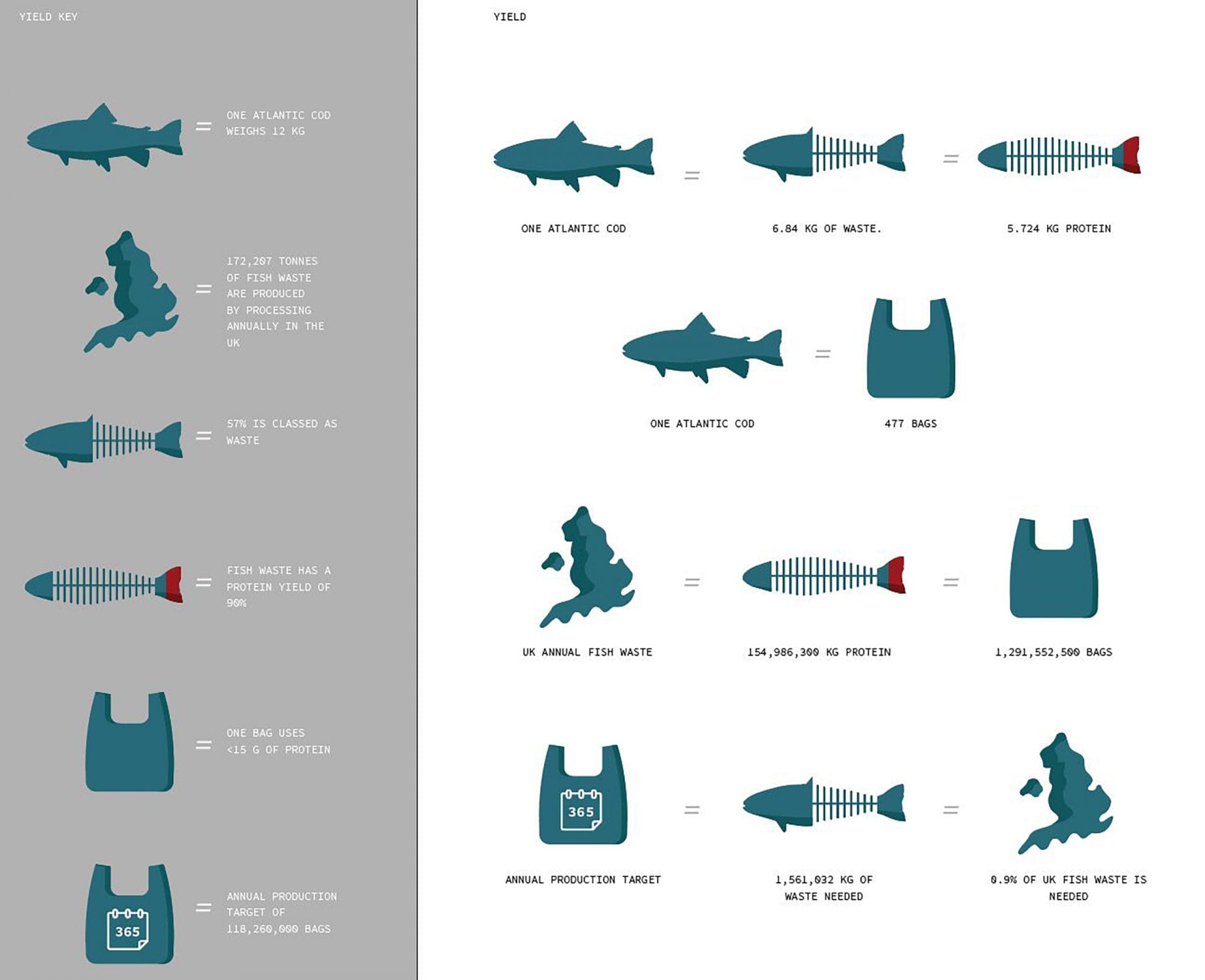

Mit MarinaTex hat die Designerin Lucy Hughes in ihrer Abschlussarbeit an der University of Sussex ein kompostierbares Material auf der Basis von Abfällen aus der Fischereiindustrie wie Fischschuppen und Rotalgen als Alternative zu Einweg-Kunststofffolien entwickelt. Die meisten biologisch abbaubaren Biokunststoffe, die heute im Verpackungsbereich Verwendung finden, lassen sich erst bei hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit in industriellen Anlagen kompostieren. Demgegenüber kann MarinaTex auch im Garten oder im eigenen Haushalt bei Temperaturen zwischen 7 und 26 °C in vier bis sechs Wochen der Natur rückgeführt werden. Im Jahr 2019 wurde die Innovation mit dem James Dyson Award ausgezeichnet.

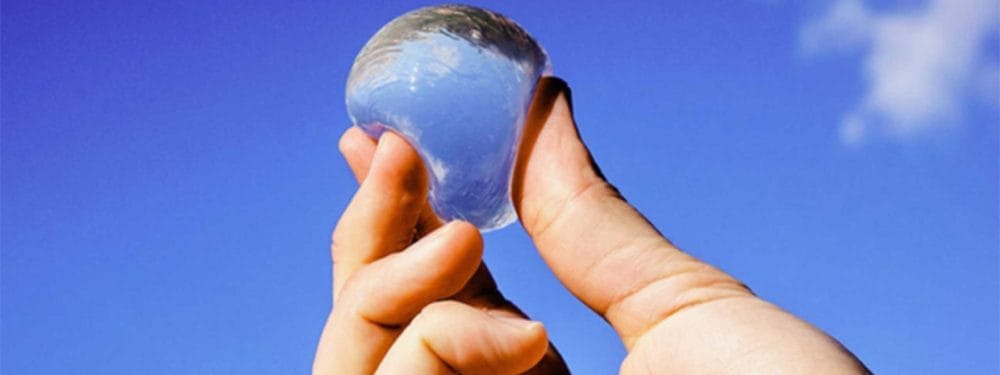

Dass heimkompostierbare Einwegverpackungen auf Basis von Ressourcen aus dem Meer bereits am Markt angekommen sind, zeigt das britische Start-up Notpla mit ihren Ooho-Lösungen. Die Verpackungen für Getränke und Gewürzsoßen basieren auf Algenextrakten und pflanzlichen Zutaten und sind in wenigen Wochen biologisch abbaubar bzw. können sogar verzehrt werden. Grundlage des Herstellungsprozesses bildet die aus der Molekularküche stammende Möglichkeit zur Verkapselung von Flüssigkeiten durch „Spherifikation“. Dabei reagiert das in Algen enthaltene Alginat als Verdickungs- und Geliermittel mit Kalziumionen und vernetzt zu einem dreidimensionalen Schwammgeflecht. Notpla hat die Technologie mittlerweile soweit entwickelt, dass Ooho das Abfallproblem von Großveranstaltungen beseitigen könnte, indem Plastikbecher und -flaschen ersetzt werden. Zum Beispiel hat das Unternehmen den Läufern des London Marathons 2019 bereits 35.000 Oohos zur Verfügung gestellt.

Es sieht so aus, dass Innovationen im biologischen Kreislauf einen bedeutenden Beitrag zur Verringerung des Müllaufkommens im Verpackungsbereich und zur Ausgestaltung geschlossener Materialkreisläufe leisten können. Die Zukunft wird zeigen, wie viele dieser spannenden Innovationen sich am Markt durchsetzen werden und wie die Akzeptanz bei den Lebensmittelkonzernen sein wird.